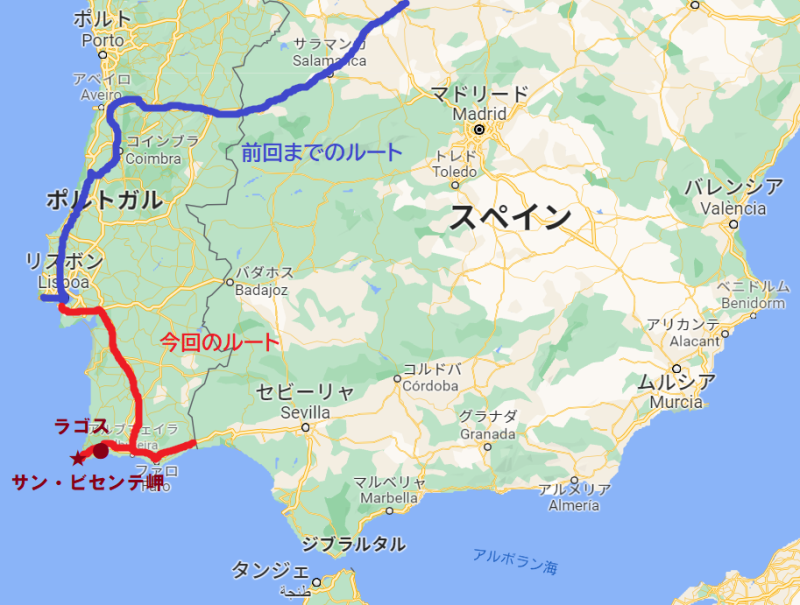

前回、ユーラシア大陸の最も西までやってきたチームシマは、向きを変えてポルトガル南部・アルガルヴェ地方のラゴスに向かった。

Table of Contents

長い前置き:深夜特急と僕の接点

ポルトガルというと、どうしても欠かせない本がある。バックパッカーをはじめ旅人の間で長年、バイブルのような存在になっている沢木耕太郎の紀行「深夜特急」だ。

深夜特急は、簡単にいえば、作者が香港やタイに立ち寄りながら、インドのデリーからイギリスのロンドンまでを乗り合いバスだけを使って一人旅をすることを思いつき、旅に出たときのことをまとめた紀行文。新潮文庫で計6巻が出版されたのが1994年で、僕はそれから1年が経とうかというころに文庫版で初めて読んだ。

ネタバレになってしまうので詳細は伏せるが、作中、最後のほうに出てくる重要な舞台がこのポルトガルであり、前回の投稿でも少し触れた、僕が学生時代から強い印象を抱いていて、どうしても訪れたいと心から願っていたユーラシア大陸の南西端でもある、サン・ビセンテ岬だった。

この深夜特急はもともとハードカバーで3巻出版されていて、そこでは文庫本と違う副題がつけられている。例えば、1巻目にあたる「第一便」は「黄金宮殿」、次の「第二便」は「ペルシャの風」と、その巻で紹介されている地にちなんだ副題となっている。しかし、「第三便」は「飛光よ、飛光よ」と、少し様相が異なっていて、字面だけを追えば何のことかさっぱり分からない。

これは、李賀の「苦昼短」(昼の短きに苦しむ)という詩の一部分にちなんでいる。

飛光飛光

勧爾一杯酒

深夜特急では、ギリシアからイタリアへと船で渡った際、作者が記した手紙に、この一節が出てくる。その部分を引用する。

二十七歳で自身を滅ぼすことのできた唐代の詩人、李賀がこう詠んだのではなかったか。飛光よ、飛光よ、汝に一杯の酒をすすめん、と。その時、僕もまた、過ぎ去っていく刻へ一杯の酒をすすめようとしていたのかもしれません。

ここで沢木は、李賀とは違って「自分の像を探しながら、自分の存在を滅ぼしつくすという、至福の刻の持てる機会を、僕はついに失ってしまった」ことを思いつつ、黄金色の酒を地中海に注ぎこんだ。思うに、酒を海に注ぐことによって、亡くなった人を送るかのように、過ぎ去った時を送ったのだろう。

李賀が記した「飛光」の解釈は難しいが、平凡社の「李賀歌詩編」によると、「飛び去る光。時間を人格化してこう呼んでいる」ということで、流れゆく時間という解釈も込められている。

ところで、深夜特急は第一便と第二便(文庫版は1~4巻)が読み手を圧倒的に引き込んでいく熱量で書かれているのに対して、第三便(文庫版は5~6巻)では少し物足りなさを感じるほど、明らかに熱量が下がっている。このあたりは個人的な感想で、人よって感覚に違いがあるかもしれないが、少なくとも僕はそう捉えている。

文庫版を読み終えたあとしばらくは、どうしてだろうと思っていた。第一便、第二便はアジアが舞台なのに対し、第三便では主舞台がヨーロッパに移るからだろうか、とも思っていた。しかし、全3巻のハードカバー版の存在を詳しく知って、納得がいった。

深夜特急はもともと産経新聞で連載され、第一便、第二便の2冊が1986年に刊行されたが、当初の想定より大幅に長引いたため、未完のまま連載終了となってしまった。そして、書き下ろしの第三便が刊行されるまでには、2冊の出版から6年の歳月が流れていた。その間、熱量や臨場感など、第二便までのまま継続できなかった部分が少なからずあったように見受けられる。

2013年の沢木のインタビューでは、沢木は新聞連載当時、深夜特急の仕事に集中していたという。そして、それは幸せなことだったらしい。発言を引用する。

「1日に原稿用紙で3枚強。ひとつの世界にひたりきって、ずっとそれだけを書いていく。1年かけてもう1回旅をやり直した感じですね。文章の精度もすごく高いものになっていく。僕の人生でも、ひとつの仕事だけにずっと集中できるというのは、めずらしいことなんですよ」

そういうことで、第一便と第二便の熱量の源をうかがえた。僕も、自分の生活をこの「シマ人」の投稿群に集中できたなら、どれだけ幸せなことだろう。もっと熱量を持って、より充実した内容で書けるだろうか。いま、それは叶わないので、記憶がまだ残っているうちに、できる限り書き進めていきたい。

話はそれるが、ついでに書いておきたいことがある。深夜特急を読んだころを振り返ると、いかに自分が何も知らない人間だったかを思いだす。深夜特急を知ったのは、大学の入学前に学内情報誌のレビューで勧められているのをたまたま目にしたからで、そのおかげか、深夜特急を読んだのは周囲よりも少し早かった。ただ、僕が先んじていたのはその1つだけで、それ以外は何もかもが周りから教えられてばかり、という生活だった。

僕の大学時代は、知識も思考も僕をはるかに凌駕している先輩や同回生(僕がいた大学では同級生のことをこう表現していた)が周りにごろごろいて、自分自身の無学無知を恥じ入ること数知れなかった。高校生のころまでに勉強はともかく、もっといろんなことに関心を持って学びを進めていたらよかったな、と思ったことも数え切れない。今もまだ大して何も知らないままだが、それでも、何もしないよりは少しでも学んでいこうと思って、多少なりとも努力してきて、今の僕ができあがっている。

いま思うに、知識はともかく、ものの見方は早いうちからいろいろ学び、感じ取っていったほうがいいように思う。どちらにしても、始めるのに遅すぎるということはない。

雨中の迷い

恐ろしく長い前置きから入ってしまった。前回、リスボンを出たチームシマは、ポルトガル南部のラゴスに滞在して、ゆっきーは街歩きを楽しみ、僕は深夜特急ゆかりの街サグレスとサン・ビセンテ岬を目指した。今回は、それらの道のりを経て再びスペインを目指すところまでを紹介。

宿を出て、ポルトガル南部の街、ラゴスに向かうバスターミナルへと移動した。リスボンに来たときとは違って、リスボン最大の長距離バスターミナル、セッテ・リオス(Sete Rios)から出発。朝9時に差しかかろうかというのに空はまだ暗く、激しい雨が降っていた。

ラゴスには正午ごろ着く予定で、そこから僕は妻のゆっきーに荷物を預けてバスを乗り換え、一気にサン・ビセンテ岬までいくつもりだった。というのも、途中の街、サグレスからサン・ビセンテ岬まで行くバスは1日に2本しか出ておらず、宿まで往復していたら、この日最後の12時40分発のバスを逃がすことになりそうだったからだ。

しかし、リスボンからのバス到着は遅れて、ラゴスに着いたのは12時40分の後。もちろんバスを乗り継ぐことはできず、しかも激しい雨が続いていて、びしょ濡れになりながら、仕方なくこの日の宿の「Guest House First Floor」へと向かった。「ゲストハウス」とはいいながら、看板が出ておらず、実質的には民泊のような宿で少し迷った。

それでも、無事にチェックイン。僕は心を折られるような雨の中、岬に向かうかどうか、少し考えたものの、これしきの雨でせっかくの機会を逃すことはない!と思い立ち、チームシマは二手に分かれて行動することに。

ゆっきーのほうは、バスターミナルの近くで見つけたというレストラン「O Algarvio」に入って、早速ランチを食べていた。

注文したのはスパゲッティ。ただのパスタとはいってもおいしく、さらには安かったこともあって、ゆっきーはかなり気にいったよう。

その後は街を散策しつつ、お土産店を物色していたようだ。その中でも、理髪店のディスプレイが面白くて目に留まったらしい。写真を見ると、マスクみたいなひげをして写っている人が多い印象。そして、お約束のサッカーのスター選手の顔写真も。その中には、世界を代表する名ストライカーでポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドも、当然のように交じっていた。

サン・ビセンテ岬へ

一方で、僕はそのころ、がらすきのサグレス行きのバスを捕まえて出発。

サグレスの街には出発からほぼ1時間後に到着し、そこから岬まで、片道6キロあまりを歩いていくことにした。岬に向かって進んでいく方向の左手、街から南の方向に伸びる道の先には、うっすらとサグレス要塞が見えた。

そこからほんの数分で、サグレスの街が終わったことを記す標識が。

さらに数分で、海岸線と険しい岩肌も現れた。このころ、雨は降ったりやんだりしていた。

その先はずっと1本道。時々、車が行き交っていたが、歩いている人は僕以外には誰もおらず、前日に行ったロカ岬ではまったく感じなかった最果て感がここにはあった。道中、バスや車に乗っていたら気づかなかったような、海岸線をはじめとする自然豊かな風景が広がっていた。

1時間半近く歩いて、ようやく岬に。歩いてきた道を振り返ると、まさに岬らしき雰囲気。

さらに先へと行くと、そこには灯台があった。観光客もいたものの、ロカ岬とは違ってまばらだった。

とうとう、最果てまでやってきた!

ここまで来れたなら満足だ。この世の果ての岬と灯台と、雲のすき間から見える光とで、心はもう十分な思いに満たされていた。

いつの間にか雨が上がりはじめ、僕もすっきりした表情に。ここは沢木耕太郎にとって、旅を終えると決意した地になったが、僕にとっては、ヨーロッパの旅を終える踏ん切りをつけた地として刻まれた。

日没が近づいていた。沢木はゴツゴツした岩の上に寝そべっていつまでも波の音を聞いていたというが、僕にそんな時間的余裕はなく、岬を去っていった。

いつの間にか雨はすっかり止み、岬の近くの断崖にかつて設けられたという要塞もはっきりと映っていた。そして、サグレスの街へと歩を進めていると、岬の方向から光が射しこんできた。

振り返ると、厚い黒雲の下から、黄金色の光が出て、灯台のシルエットを映し出していた。

飛光よ、飛光よ、汝に一杯の酒をすすめん。

それは、過ぎ去る旅の日々に天が1杯の酒を勧めてくれているかのようだった。そしてまた、これからの旅を導き、祝ってくれているかのようでもあった。ユーラシア大陸の旅のひとまずの終わりと、この先、新たな旅の始まり、僕はこの2つを感じ取った。

旅立ちから4か月半が経ち、思いのほかヨーロッパに長居しすぎて、僕は日本と根本的なまでには変わらないその居心地に、安心しすぎていたのかもしれない。

次に目指すは、この旅で最も行きたかったアフリカの地だったが、モロッコの先に見えている西アフリカやアフリカ中央部は世界中でもとりわけ旅がしにくいエリアで、情報も少なく、いつの間にか恐怖心を抱いている自分がいた。この日見た光景を天からの励ましと受け取り、僕はさらにアフリカへと歩みを進めていくことにした。

サグレスの街に戻るまでに日が徐々に落ちていき、風の音とともに、秋を思わせる虫の鳴き声が耳をなごませてくれた。

めずらしく土産を買う

バスでラゴスまで帰ると20時を過ぎていた。一旦、宿に戻ることに。

途中で見かけた日本料理店。おしい!「お」が1つ足りない。アルファベットをそのまま読めば「おさか」になるのは仕方ないけれども。昼も夜もビュッフェ形式の店だった。

小さな街で日本料理店を見つけたときにはいつも思うことだが、どれだけの需要があるのか、誰が経営しているのか、どんな料理を出しているのか、価格帯はどのようなものか、この店だけで生活していけているのか、現地の日本や日本料理のイメージはどのようなものなのか、気になった。

この日はまともな食事をしていなかったので、ゆっきーと一緒に晩ご飯を食べに出かけた。いくつかの店を見て回ったが、結局、ゆっきーが昼に食べたレストランに落ち着いて、ポルトガル名物のタラ料理、バカリャウ・ア・ブラスとビールで長かった1日をねぎらった。

ラゴスの街を歩いていると、カルサーダ・ポルトゲーザ(calçada portuguesa、ポルトガル式歩道)の石畳をよく見かけた。宿に帰り際、見かけた路地もその1つ。リスボンで見たものよりも模様が整っていて、感心させられた。

そして、世界中の小さな置物を好んでいるゆっきーの父親に、この街でお土産を買った。

ゆっきーが昼に品定めしてくれていたのは、ポルトガルの雑貨、雄鶏の「ガロ」。僕たちチームシマは、神戸でガロの名を冠したホステルに泊まったことがあって、そのころから親しみを持っていた。ずっとヨーロッパを移動しつつ旅していて、誰かに向けてお土産を買うにもただ荷物が増えるだけのような気がして、これまでほとんど買ってこなかったが、このガロには2人とも思い入れがあり、プレゼントにはぴったりだと思った。

スペインに戻るかアフリカ突入か

ポルトガルからアフリカに行く手段として、僕は2通りを考えていた。

1つめは、リスボンから空路でモロッコに向かう方法で、2つめは陸路でスペインに戻り、ジブラルタル海峡から船でモロッコまで渡る方法。かかる時間もお金も、空路のほうが断然、早くて安かった。さらには、時間的な余裕もできるので、もう少しポルトガルを見て回る時間ができる。

僕が空路の良いところをゆっきーに伝えたものの、ゆっきーは「ここまで陸続きで来たから、陸で行けるところまで行って、船で渡りたい」とはっきり言った。確かにその通りだと思った。

夜中、僕はスペイン・セビリア行きの長距離バスのチケットをインターネットで取った。

翌日、宿から外を眺めると、昨日とは打って変わって快晴。

前日はほとんど宿にいなかったこともあって、きちんと確認できていなかったが、驚くことに、こんなポルトガルの端のほうを訪れていた日本人の女性3人組が、同じ宿に泊まっていた。

日本の中部地方から、仕事のタイ式マッサージの関係でここまで来たという。一緒に写真を撮ってもらった。お菓子やオレンジまでもらってしまって、やさしさが心に染みるやら、申し訳ない思いになるやら。3人は次の予定があるとのことで、先に宿を去っていった。

この日のバスは昼過ぎで、時間にだいぶ余裕があったため、僕たちは土産物店を物色。こちらは、ゆっきーが大好きな懐かしの漫画・アニメ「Gu-Guガンモ」に似た置物。おなかにべったりと値札が貼ってあって、少し哀れだった。

前日の夜に買ったガロは、持ち帰るのにとても神経を使いそうな大きなものまで、大小さまざまなサイズが揃っていた。

ラゴスの商店街と石畳。

広場には、大きな丸のデザインが用いられていて、ひときわ目を引いた。

こちらは四角模様。道の真ん中あたりにまで陳列がせり出している商店もあった。いくら歩行者専用の道でも、日本なら完全にアウトだろう。

マリーナ沿いの道は、もう11月になったというのにリゾート感が残っていた。

前日も訪れたレストランでポルトガル最後の食事。エビ料理のランチとチキンのランチを注文すると、食欲を増すような美しい盛り付けで運ばれてきた。

あまりの美しさに、控えめに顔を出すロバ太郎。

バスに乗ってスペインへと向かった。車窓から見える景色は温暖そうで、ヨーロッパでも南のほうに来たなあという印象。

途中、いくつかの街の停留所に止まって、スペイン国境の近くに来た。夕暮れになろうとしていた。

旅の情報

今回の宿

Guest House First Floor

ダブルルーム 1泊 18ユーロ(約2,300円) 素泊まり

設備:共用バスルーム、共用キッチンあり Wi-Fiあり

予約方法:Booking.com

行き方:ラゴスの長距離バスターミナルから南に歩いて12分。

その他:リゾート地とはいえ、ポルトガルの片田舎の宿で日本人旅行者と出会ったこと自体が不思議な体験だった。2021年11月現在、Booking.comでは予約を受け付けていないが、他のサイトで予約が可能。

訪れた食事処

O Algarvio

注文品:パスタ、タラ料理、エビ料理、鶏料理、ジュース、ビール 3回で計40ユーロ(約5,100円)

行き方:ラゴスの長距離バスターミナルから南に歩いて2分。

その他:暖かいリゾート地だけあって、観光シーズンからずれていてもいろんな店の選択肢がある中で、ここぞと決めた店を何回も訪れるスタイルは、チームシマの定番だった。

中年の視点でみたポルトガルの感想

同じ国内でも、どこを訪れたかでだいぶ感想は違ってくるだろうが、これまでに訪れてきた国々と比べると、経済的には勢いがなく、貧しいんだろうなと思わせる空気感が国中に漂っていた。

目に見えてどうこうというのがなかなか説明しづらいので「空気感」という表現になったが、例えばリスボンの交通インフラでいえば、メトロ(地下鉄)やトラム(路面電車)は1970年代か、よくても1980年代で止まっているようにもみえて、現代的な目新しさを感じさせるものが他の西欧諸国と比べて圧倒的に少なかった。良くいえば昔のものが残っていて、悪くいえばもっさりしている、とでも言えばいいのかもしれない。

その分、生活費は安く、首都でものんびりした雰囲気が残っていて、暮らしやすそう。だた、リスボンや、チームシマで訪れることができなかったポルトなど主要都市は坂が多くて、年老いていけばいくほど、体力的には生活にも観光にも辛そうな街にみえた。

20世紀の独裁政権時代をはじめ、ポルトガルの近現代史の知識を少し頭に入れてからこの国を訪れたら、それらの空気感や経済状況の理由がある程度はのみこめるだろうし、現地での見方もいろいろ変わってくるかもしれない。

ポルトガル語圏は意外と世界のいろんな地域に残っているが、その中でも、かつてポルトガルの植民地だったブラジルのほうが存在感が大きく、ポルトガルはどこか影が薄い。また、ブラジル以外のポルトガル語圏は、問われてすぐに思い浮かぶ国・地域も少ない。大航海時代の15世紀から16世紀にかけてがポルトガルの絶頂期で、いまや西欧の中でも目立たない存在というところに哀愁を感じさせる。

ユーラシア大陸の最西端に位置して気候が比較的温暖な地理的条件を活かしつつ、観光や移住の方面で、どの国も早々には真似できない新機軸がこの国から生まれたら、物価の安さも相まって面白いだろうな、と思う。